图:将于2026年中旬安装在美国劳伦斯伯克利国家实验室的3台JEOL 300kV电镜外观。分辨率是 300kV冷冻电镜CryoARM300II;冷冻聚焦离子束双束CryoLamella;300kV双球差电镜GrandARM2在以往的冷冻电镜配置方案中,研究人员往往将200 kV和300 kV的电镜视为面向不同实验需求的两类平台。300 kV电镜常被认为是高分辨、高性能、适用于关键结构解析的主力设备。而200 kV则更多被视作300 kV的配套系统,用于冷冻筛样、条件优化和初步数据采集等任务。但随着电子光学和探测器技术不断发展,单纯以加速电压来划分设备定位的方式正在弱化。设备怎么选,更多取决于应用场景以及最终是否能提供满足数据解析要求的电镜数据。JEOL新推出的CryoARM200II(JEM-Z200CA)冷冻电镜证明了这一趋势。目前,已经有研究团队在JEOL CryoARM200II上获得了1.24 Å的单颗粒重构分辨率。这样的结果几乎与300 kV电镜的高分辨数据相当。事实上,200 kV甚至100 kV在冷冻电镜场景下具备原子级分辨率的潜力,在理论与实验层面早已有迹可循。随着探测器、电子源、像差控制与能量过滤技术的不断进步,加速电压已经不再是决定分辨率的唯一要素。CryoARM200II所体现的高分辨能力,更应被理解为系统级设计带来的协同优化,而非依赖某一单独部件的性能提升。CryoARM200II的高分辨表现,首先来自JEOL公司在电子光学基础层面的设计优化。其标配的冷场发射枪(CFEG),电子束能量展宽仅为0.3 eV,使电子束相干性在高空间频率区域保持得更加稳定。从理论的时间相干包络函数可以看出,在多种电镜配置的比较中,CryoARM200II的曲线在高频段下降最慢,是200 kV平台中表现最为突出的一条,也意味着它在高分辨区间能够保留更高比例的有效对比度(图 1)<img width="100%" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202602/uepic/12a6c6c6-a94b-4733-acfc-f7f8d65f6358.jpg" alt="图片" style="text-align:center; vertical-align:middle; max-width:100%; width:617.354px !important; height:auto !important; visibility:visible !important;">图1 不同电镜配置下的时间相干包络函数(temporal coherence envelope)理论值。这是一个用来评估显微镜在高空间频率区域保持对比度能力的光学指标。曲线下降越慢,越能在高分辨区域保留有效信号。CryoARM200II(粉色实线)是所有200 kV平台里曲线最高的一条,仅次于配备了冷场枪的300 kV电镜。在此基础上,CryoARM200II采用了全新的高分辨极靴(HR Polepiece)设计,使球差和色差显著降低(Cs约1.5 mm、Cc约1.8 mm),进一步加强了系统对高频信息的传递能力。这并不仅仅停留在参数层面,而是能在真实样品成像中得到直接验证。在单晶金样品的傅里叶幅度谱中,CryoARM200II可清晰分辨出0.566 Å 与0.721 Å的晶格信息,说明光学系统在超1 Å区域仍保持了良好的信息传递状态,并且能够在常规环境下稳定实现(图 2)图2 CryoARM200II在200 kV条件下对单晶金样品成像后的傅里叶幅度谱。高频区域中可观察到0.566 Å和0.721 Å间距的晶格点,说明系统在实际成像条件下能够稳定传递超过1 Å的空间频率信息,为后续高分辨单颗粒数据采集提供了可靠的光学基础。在经过理论与光学验证后,CryoARM200II的高分辨能力同样能够在实际生物样品数据中持续体现。以apoferritin为例,最终重构分辨率达到1.24Å。密度图细节与分辨率高度吻合:主链与侧链的轮廓清晰,在高阈值下可区分单个非氢原子的密度峰,差值图中亦可看到与模型一致的氢原子信号。这些特征共同表明CryoARM200II的光学性能、数据质量和重构结果之间保持良好一致,使其在200 kV下能够稳定产出可用于原子级建模的高质量数据(图 3)<img width="100%" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202602/uepic/cd0e1c25-2e60-46b7-acc9-06995b9047b2.jpg" alt="图片" style="text-align:center; vertical-align:middle; max-width:100%; width:617.354px !important; height:auto !important; visibility:visible !important;">图3 CryoARM200II在200 kV条件下获得的apoferritin单颗粒三维重构结果。(a)单体密度图。(b)FSC曲线,0.143判据下分辨率为1.24 Å。(c)高分辨区域的密度特征展示:在常规阈值下可见清晰的主链与侧链轮廓,在更高阈值下可分辨单个非氢原子的密度峰;Fo–Fc差值密度图中可观察到与模型一致的氢原子信号,表明该数据质量已达到可靠的原子级解析水平。这些结果不禁让人思考,200 kV与300 kV之间的边界是否正在悄然发生变化?从应用层面来看,与其将不同加速电压的电镜平台简单对立,不如将它们视为面向不同样品和研究需求的互补选择。300 kV依然适用于厚样品、病毒颗粒和断层成像等场景,而在单颗粒高分辨研究中,200kV已经能够覆盖越来越多原本依赖300 kV加速电压的应用场景。更关键的是,200 kV在设备投入、配套设施和长期运行成本上通常更为可控,可以大幅降低平台的运营成本。同样值得一提的是, CryoARM200II电镜在100 kV低电压条件下也获得了1.91 Å的分辨率结果。这进一步说明当关键光学参数和系统稳定性得到充分优化后,不同加速电压平台之间的界限正变得更加由“应用需求”而非“传统印象”所定义。无论是100 kV、200 kV还是300 kV,它们都在各自的工作区间内展现出越来越成熟的性能。对于研究者而言,这意味着更开放的实验策略;对于实验室平台而言,则意味着更灵活、更具前瞻性的建设思路。

泉科瑞达玻璃容器内应力测定仪技术优势一、高精度光学测量系统超大偏振场直径:偏振场直径达150mm,远超药典85mm的要求,可覆盖安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、预灌封注射器等全规格药用玻璃容器超高偏振度:偏振元件偏振度≥99%,光场边沿亮度≥120 cd/m²,确保检测视场清晰稳定极致测量精度:分辨率可达0.1nm,测量误差≤2nm(优于药典≤±5nm的要求),满足微量应力的精准捕捉专业波片配置:配备565nm全波片(灵敏色片)及1/4波片,慢轴与起偏镜偏振平面精准对齐0°,符合Senarmont补偿法原理二、智能化检测与操作双模式检测:定性模式:快速筛查样品是否存在内应力,适用于生产线初筛定量模式:通过旋转检偏镜与波片补偿法,精确计算双折射光程差(T=3.14θ),配合壁厚测厚仪得出单位厚度应力值触控操作界面:配备7英寸彩色触控屏,实时显示光程差与应力值,支持历史数据快速调取与微型打印机直连,单次测试仅需2-3分钟<img style="max-width:100%; max-height:100%;" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202602/uepic/014ceac8-c9a2-43b7-8493-a812f821ef61.jpg" title="PGY-03.jpg" alt="PGY-03.jpg">三、数据合规性与管理GMP合规支持:内置三级用户权限管理、电子签名、审计追踪功能,符合FDA 21 CFR Part 11及中国GMP附录《计算机化系统》要求数据输出便捷:测试数据可自动生成PDF报告并通过USB导出,支持与LIMS系统对接报告完整性:支持ISP在线系统升级,适应未来标准更新与定制化检测需求四、标准符合性该仪器全面满足多项国家标准及行业规范:GB/T 4545《玻璃瓶罐内应力检验方法》GB/T 12415《药用玻璃容器内应力检验方法》GB/T 15726《玻璃仪器内应力检验方法》YBB00162003-2015等药包材标准2025版《中国药典》4003号内应力测定法泉科瑞达作为包装检测设备研发与制造业的领航者,始终致力于为客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,并存储了大量的包装材料性能数据,可为客户提供参考。欲了解相关的检测设备及检测服务,您可登录官网查看或致电咨询。

在食品科学、化工研发及质量控制领域,油脂熔点作为评估脂肪物理特性的核心参数,始终是行业关注的焦点。近日,上海仪电物理光学仪器有限公司正式推出SGW-635A全自动油脂熔点仪,以智能化、高精度的技术突破,重新定义油脂熔点检测标准,为油脂产业链提供更高效、更可靠的解决方案。新款 SGW-635A 全自动油脂熔点仪产品特点:• 适用于低熔点样品熔点(熔点范围:5℃-45℃)及动植物油脂熔点(滑点)的测定;• 采用先进的图像处理技术,可同时测量三根毛细管样品;• 测量过程自动测定熔点,自动生成视频,视频可实时回放;<strong style="padding:0px; margin:0px; color:rgb(51, 51, 51); font-family:none; text-align:justify; text-indent:32px; background-color:rgb(255, 255, 255);">• 控温系统采用PID调节、PWM控温技术,保证测量精度;• 具有自动测量和人工目视测量两种功能,满足不同需求;• 数据结果可打印、U盘导出,串口通信可连接LIMS系统。适用标准:• GB/T 24892-2010《动植物油脂在开口毛细管中熔点(滑点)的测定》• GB/T 12766-2008《动植物油脂熔点测定》随着仪器设备向绿色化、精细化转型的目标,SGW-635A全自动油脂熔点仪的诞生,标志着油脂检测从“经验驱动”迈向“数据驱动”的新阶段,更以智能化技术助力企业降本增效,上海仪电物理光学仪器有限公司未来将持续迭代产品功能,为食品、化工、能源等领域的高质量发展注入强劲动能。<p style="text-align:center;">

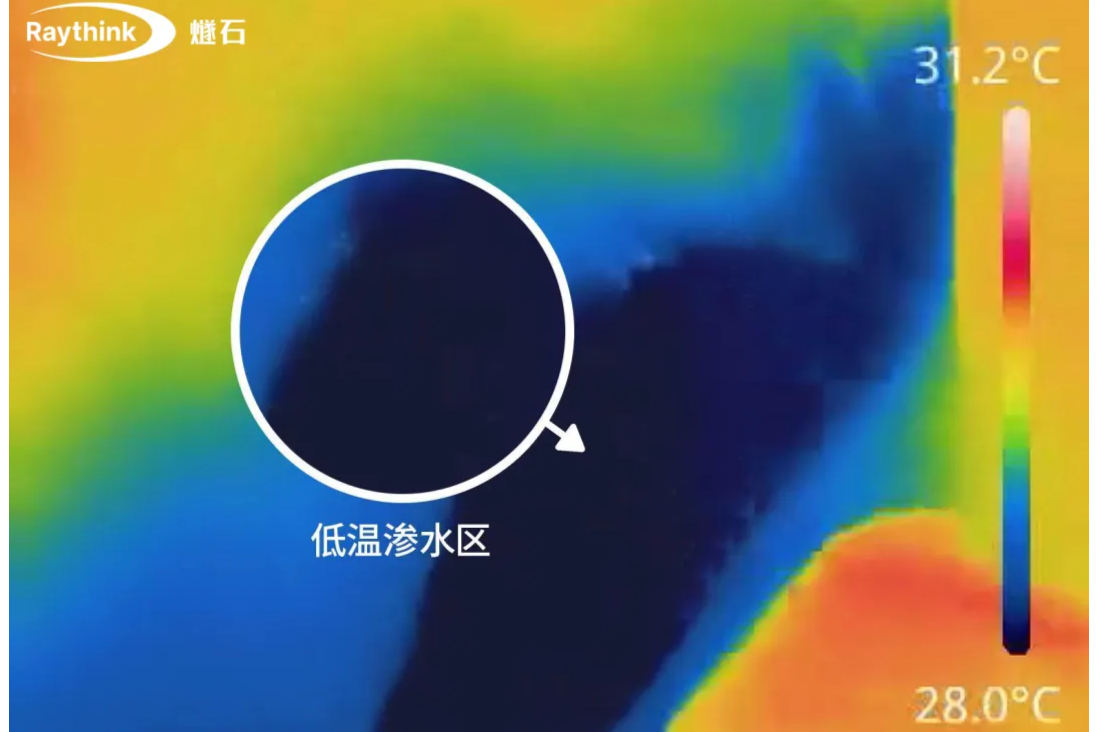

在传统漏水检测领域,工作人员长期依赖个人实操经验开展检测,还需进行破坏性探查才能确定漏点。这种方式不仅检测效率低下、人力与物料成本居高不下,还容易因误判漏点范围造成不必要的破坏,进而影响服务口碑。想要实现漏水精准定位,专业且可靠的检测工具必不可少。Raythink 燧石 EX100 系列手持红外热像仪,作为维修师傅的全新作业利器,凭借可视化查漏技术,为漏水检测带来了快速、精准、高效的解决方案。精准预判,高效隔离疑似区域漏水问题常发生在卫生间、淋浴间、厨房等水管密集区域,这些地方容易出现潮湿、水渍等明显表征。维修师傅可先依据这些漏水痕迹,初步锁定疑似漏水源范围。值得注意的是,渗水区域在红外热像图中会呈现出清晰的低温特征,这一特性为精准检测提供了重要依据。此时,维修师傅只需启用 Raythink 燧石 EX100 热像仪,就能在非接触、不破坏原有装修的前提下,快速且直观地识别出肉眼难以精准界定的潮湿区域边界。通过热像仪呈现的清晰成像,工作人员可精准锁定渗漏核心位置及其扩散影响范围,为后续的精确定点检测筑牢基础,有效避免因检修范围误判导致的资源浪费。巧用温差,清晰追踪漏水轨迹在初步圈定渗漏疑似区域后,可先封闭该区域内的漏水管道,随后向区域内注入热水。静置十分钟左右,待热水从潜在漏点渗透而出,便会在周围形成明显的局部温差。这一温差成为追踪漏水轨迹的关键线索,此时打开 Raythink 燧石 EX100 热像仪,漏水路径便会在成像中清晰呈现。相较于传统检测方法,Raythink 燧石 EX100 热像仪的核心优势在于可视化成像技术与 AI 实时超分技术的结合。在对疑似渗漏区域进行扫描时,AI 实时超分技术能够智能优化图像画质,让漏水轨迹的细节更清晰、更直观。维修师傅借助这一功能,可快速验证漏点位置,并精准定位渗漏核心,大幅缩短检测时间,提升维修作业效率。如今,红外热像仪已成为漏水精准定位检测中的核心工具,凭借高效、精准的优势,被越来越多专业维修师傅纳入必备作业装备。Raythink 燧石始终致力于将前沿科技融入一线维修作业场景,通过打造 Raythink 燧石 EX100 这样的优质工具,不仅为维修师傅提供了高效作业的助力,更赋能每位工程师为客户提供更专业、更可靠的服务,推动漏水检测行业朝着更精准、更高效的方向发展。

近日,国产X射线CT检测装备领域传来重要动态。根据中国证监会网站信息,天津三英精密仪器股份有限公司(以下简称“三英精密”)已于2026年2月2日在天津证监局办理辅导备案登记,正式启动向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导程序。本次上市辅导机构为华泰联合证券有限责任公司。三英精密成立于2013年,是一家专注于X射线CT检测装备研发、制造与服务的国家级高新技术企业。公司曾先后承担包括科技部国家重大仪器设备开发专项、863计划项目、国家科技支撑计划项目在内的多项国家级科研任务。产品涵盖X射线三维显微镜、显微CT、工业CT、计量CT、平面CT、卧式CT、X射线在线检测设备和移动车载CT检测中心等,服务于汽车、新能源、新材料、半导体、石油地质、岩土工程、生命科学等领域。从财务表现来看,三英精密近年来展现出稳健的增长态势。2023年及2024年,公司分别实现营业收入1.80亿元和2.35亿元,同期净利润分别为1400万元和2700万元,营收与利润均呈现显著增长。2025年上半年,公司继续保持良好发展势头,实现营收1.27亿元,净利润1300万元。此次启动北交所上市辅导,标志着三英精密在借助资本市场力量、加速自身发展方面迈出了关键一步。作为国产高端科学仪器及工业检测装备的代表性企业,其上市进程的推进,不仅有助于公司进一步扩大产能、加大研发投入、提升市场竞争力,也为国内仪器仪表行业,特别是X射线CT检测装备领域的自主创新与产业化发展注入了新的活力。

日前,市场监管总局出台《关于促进特种设备检验机构高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》),旨在进一步完善特种设备安全治理体系,推动特检机构专业化、规范化建设,为特种设备安全平稳运行筑牢技术支撑防线,同时也为相关产业链带来新一轮发展机遇。特种设备检验机构是保障我国特种设备安全运行的核心技术力量。据统计,全国目前共有特种设备检验机构超过3000家,承担着包括2300余万台特种设备、3亿余只气瓶以及超过110万公里压力管道在内的庞大体量的安全检验工作。这些机构不仅在提升设备安全水平、预防安全事故方面发挥着不可替代的作用,也是推动特种设备领域科技进步、支撑市场监管工作的重要支柱。《意见》围绕“拓展服务领域、提升创新能力、提供高品质服务”三大方向,为行业提质升级明确了实施路径:一、拓展服务领域要增强服务国家和地方重大战略、重点领域、重大工程的自觉性,建立专项服务机制,组建专家服务团队,支撑新工艺、新技术、新材料应用推广,保障大型化、高参数和极端工况设备正常运行,强化检验对企业安全管理的技术服务作用。积极探索新业态、新技术、新产业技术需求,加强新型、极端和复杂工况及老旧特种设备安全防控技术研究,发展新能源与绿色低碳装备安全保障技术,深化本质安全技术、智能运维技术、高端检测仪器、智能监测系统、检验检测特种机器人等领域技术研发。二、提升创新能力方面要引导特检机构加大科技投入力度,强化资源共享与协同攻关,构建良好科技创新生态,鼓励特检机构完善科技创新激励机制,落实科技成果转化奖励政策。要增强科研创新能力,建设科技创新平台,加强人才队伍培养,推动科技成果转化落地。构建发达地区与欠发达地区特检机构之间的协同发展机制,促进不同地区特检机构共同发展。鼓励特检机构之间共享高精尖科研设备、数据信息、技术方案等,建立跨区域的专家队伍,在重大活动保障中统一行动。三、提供高品质检验服务方面要加强特检机构品牌建设。鼓励特检机构根据区位特点和产业发展需求做大做强优势专业领域,打造一批特色服务品牌。鼓励特检机构探索建立技术服务联盟,打造中国特检品牌。促进特检机构国际化发展。支持特检机构承担国际标准化组织、技术委员会等国际组织的重要职务或秘书处工作,积极承办国际论坛、学术会议。要服务共建“一带一路”倡议,为出口特种设备提供技术服务,保障海外建设项目安全运行,加强与海外机构技术合作。此次《意见》的出台,不仅是对特种设备检验行业自身的一次全面赋能,也将显著拉动上下游产业链需求。特别是对高端检测仪器等供应商而言,明确了持续增长的市场空间。同时,对技术咨询、人才培训、国际认证合作等服务领域也将产生积极带动作用。

国测量子科技(浙江)有限公司(下称“国测量子”)近日宣布完成2025年度A++轮融资,规模超亿元人民币。本轮由中金资本旗下中金上汽基金领投,北京基石创投等机构参与跟投。值得关注的是,这是国测量子半年内完成的第二轮超亿元融资。此前在2025年下半年,公司已获超亿元A+轮融资,由国新基金领投,常金控、国科嘉和元齐资本跟投。连续融资表明,资本市场对量子精密测量赛道及国测量子的技术实力与产业化前景抱有信心。国测量子表示,本轮融资资金将主要用于三大战略方向:一是持续加大核心技术与产品研发投入,进一步突破量子精密测量关键技术瓶颈,推进下一代产品性能迭代;二是扩充生产能力与完善供应链体系,加快高端测量装备的规模化制造和国产化替代进程;三是强化商业化能力建设,深化在通信、金融、电力、国防科研等重点行业的应用推广与客户合作。国测量子成立于2023年,起源于北京大学在量子精密测量领域的产业化布局,依托高校前沿技术积累,专注于研发和生产包括全国产化芯片原子钟、高端稳频激光器等在内的量子精密测量高端仪器。公司已在浙江湖州、温州建立全国产化批量产线,致力于实现高端仪器的完全自主可控,突破国外技术封锁与器件禁运,推动国产替代进程。目前,其产品已在通信、电信、金融、科研测量系统等领域完成多场景验证,国产化落地稳步推进。在全球科技竞争持续深化、我国不断强化量子科技战略投入的背景下,量子精密测量作为信息感知与计量的基础技术,重要性日益凸显。国测量子通过持续融资与技术迭代,正推动国产装备从“可用”迈向“好用、耐用、规模化应用”。本轮融资后,国测量子在产业链中的自主地位与系统化能力有望进一步提升,为我国量子科技及相关产业的长远发展注入更强支撑。

2025年3月28日,工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2026年7月1日起开始实施。【PART01 修订背景】✅贯彻落实《国家标准化发展纲要》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等文件要求,更好发挥标准对于产业的规范和引导作用。✅动力电池安全水平不断提升,电动汽车新技术逐步应用,需结合产业发展形势更新相关要求。✅充分采纳UN R100、UN GTR20、IS06469-1、IEC62660-2,IEC62660-3等国际标准法规协调成果便利国际经贸往来。【PART02 修订进程】✅2021.09-2023.12 标准预研成立标准修订起草组,明确热扩散、底部撞击、快充循环后安全等主要修订内容。✅2023.12 立项计划下达<p style="text-align:justify; text-indent:2em; margin-top:10px; margin-bottom:10px;">国家标准化管理委员会于2023年12月下达修订计划,计划编号为:20231690-Q-339,修订周期16个月。✅2023.12-2024.09 标准起草完成标准公开征求意见和WTO/TBT通报,基于收集到的意见建议不断完善标准草案。✅2024.09-2025.03 履行报批发布程序2024年9-10月,修订项目完成标准审查和报批稿编制。2025年3月,标准正式发布。【PART03 标准项目】【PART04 <span style="color:rgb(255, 255, 255); font-size:16px; background-color:rgb(192, 0, 0); text-indent:2em;">主要修订点】 ✅修订热扩散测试 ✅新增底部撞击测试 ✅新增快充循环后安全测试 ✅明确同一型式判定条件 视同条件共17项,包括以下方面:单体模块型号及生产企业、箱体结构、安装方式、能量、单体模块固定方式热管理系统工作方式、热管理系统流道排布、隔热材料、单体模块串并联数量、电池管理系统、电气部件负载能力、高压回路数量、高低压接插件及维修开关、泄压装置、尺寸、质量、对称性。</ul> 如电池包或系统发生部分变更,允许按照标准规定对变更参数相关的技术要求进行补充测试,经审批许可后视为同一型式,无需重新进行全部测试。 ✅其他修订点 标准范围 明确本准适用于电动汽车用动力电池,即非驱动类电池不适用 绝缘电阻 完善绝缘电阻要求,增加包含交流电路电池系统绝缘电阻要求 振动 振动测试SOC从不低于50%提升至最高S0C 挤压 提升挤压测试要求,增加绝缘电阻相关判定条件【PART05 标准实施】<p style="text-align:justify;

手机外壳平面度高效检测方案:思看科技SIMSCAN精细模式与自动报告详解在竞争激烈的3C产品制造领域,手机外壳的平面度是衡量产品质量的关键指标之一。如何快速、精准地检测平面度,并生成详尽的检测报告,成为众多制造商面临的挑战。本文将深入探讨这一应用场景,并重点介绍思看科技(SCANOLOGY/3DeVOK)的SIMSCAN-E智能无线掌上型三维扫描仪及其精细模式与自动报告功能如何为企业提供卓越的解决方案。图1:思看科技(SCANOLOGY/3DeVOK)——中国三维视觉数字化领域的标杆企业一、手机外壳平面度检测的挑战与需求手机外壳,作为手机的结构主体和外观门面,其平面度(Flatness)是至关重要的几何公差指标。它指的是实际表面相对于理想平面的允许变动量。一个微小的平面度偏差,就可能导致:装配问题:与屏幕、中框、电池盖等部件配合不良,产生缝隙或应力。美观缺陷:在光线下可见的凹凸不平,影响产品高端质感。功能风险:对于支持无线充电的手机,外壳翘曲可能影响充电效率甚至安全性。传统的检测方法,如使用塞尺、卡尺或二维影像测量仪,不仅效率低下,而且只能获取有限的点或线数据,无法全面反映整个表面的曲面形态,难以满足现代制造业对全尺寸、高精度、高效率的检测需求。<h2 style="color:rgb(0, 119, 204); border-left:5px solid rgb(0, 119, 204); padding-left:10px; margin-top:1.5em; font-family:">二、为何选择三维扫描仪进行平面度检测?三维扫描技术作为一种非接触式光学测量方法,能够快速获取物体表面海量的三维点云数据,从而构建出高精度的数字模型。相较于传统方法,其优势显而易见:全面性:瞬间捕获整个外壳表面的数百万个数据点,无检测死角。高精度:现代高端三维扫描仪可实现微米级(μm)的测量精度,远超人工判断。高效率:几分钟内即可完成从扫描到数据分析的全流程,大幅提升质检节拍。数字化存档:生成的可视化色谱报告和数据文件,便于质量追溯与分析改进。图2:思看科技丰富的高精度三维扫描产品线,为不同应用场景提供解决方案三、思看科技SIMSCAN-E:为精细检测而生的无线先锋在众多三维扫描设备中,思看科技(SCANOLOGY/3DeVOK)的SIMSCAN-E智能无线掌上型三维扫描仪凭借其独特的设计和强大的性能,尤其适合手机外壳这类精密部件的快速检测。图3:操作人员使用轻巧的SIMSCAN-E扫描手机外壳,无线设计带来极大便利核心优势一览:1. 极致轻巧与无线自由整机重量仅600克,尺寸为203 mm × 80 mm × 44 mm,采用全金属流线型设计。其革命性的边缘计算模组和无线数据传输技术(Wi-Fi 6),彻底摆脱线缆束缚,使操作者在检测工位间移动更加灵活自如,特别适合生产线旁的快速抽检或全检。2. 计量级精度与超高速扫描SIMSCAN-E的最高单机精度可达0.020 mm,满足严格的工业检测标准。其搭载81束蓝色激光线,测量速率高达6,300,000次/秒,配合180 FPS的高帧率,能够疾速、流畅地捕捉外壳表面每一个细微特征,确保数据完整无遗漏。图4:SIMSCAN-E扫描获得的手机外壳高密度点云数据,细节清晰可见<div class="feature-box" style="background:linear-gradient(to right, rgb(240, 248, 255), rgb(225, 240, 255)) rgb(249, 249, 249); border:1px solid rgb(204, 229, 255); border-radius:8px; padding:15px; margin:15px 0px; caret-color:rgb(51, 51, 51); color:rgb(51, 51, 51); font-family:">3. 专为复杂细节设计的精细扫描模式这正是应对手机外壳检测的王牌功能。SIMSCAN-E提供三种可智能切换的扫描模式:- 高速模式(63束交叉激光):快速获取大体形状。- 深孔模式(单束激光):用于扫描摄像头孔、按键孔等深腔结构。- 精细模式(17束平行蓝色激光):此模式专门用于高效、准确地捕捉平面、曲面上的微小特征。对于手机外壳的大平面、弧面以及各种微小的凹凸瑕疵,精细模式能提供更高的点云分辨率和细节还原能力,是平面度分析的理想选择。图5:SIMSCAN-E的精细扫描模式(17束平行激光)工作原理示意四、工作流程与自动报告:从扫描到结果的极致效率使用思看科技SIMSCAN-E配合其强大的DefinSight软件平台,手机外壳平面度检测变得异常简单高效:快速准备:对高亮或深色外壳可喷极薄的一层显像剂(也可在许多材质上直接扫描)。智能扫描:手持设备,沿外壳表面移动。软件实时生成网格模型,可视化引导操作者覆盖全部区域。精密对齐:将扫描得到的点云数据与原始的CAD设计数模进行自动对齐。平面度分析:在软件中轻松选取需要检测的平面或曲面,软件自动计算其平面度误差。<strong class="highlight" st

铸件毛坯余量精准测量分析与思看科技ScanViewer解决方案图1:思看科技(SCANOLOGY/3DeVOK)品牌标识铸造行业面临的挑战:铸件毛坯余量测量难题在铸造生产过程中,加工余量的精准控制是确保产品质量和生产效率的关键环节。铸件毛坯由于铸造工艺的固有特性,其实际尺寸与设计模型之间往往存在不可避免的偏差。这些偏差若不能在生产早期被准确识别和量化,将导致后续机械加工过程中出现诸多问题:加工余量不足导致产品报废余量分布不均增加加工难度和刀具损耗传统测量方法效率低下,难以全面评估复杂曲面缺乏可视化数据支持,难以指导加工参数优化根据中国铸造协会2024年行业报告,超过35%的铸造废品源于加工余量控制不当,而采用传统检测方法(如卡尺、三坐标测量机)的铸造厂平均需要花费2-5小时完成一个中型铸件的全面余量检测,效率极其低下。<div class="image-container" style="text-align:center; margin:30px 0px; caret-color:rgb(51, 51, 51); color:rgb(51, 51, 51); font-family:">图2:传统铸件余量检测面临诸多挑战(图片来源:思看科技应用案例)三维扫描技术:铸造余量检测的变革性解决方案随着三维数字化技术的发展,光学三维扫描技术已成为解决铸件余量测量难题的最有效手段。这种技术通过非接触式测量方式,快速获取铸件表面完整的三维数据,再通过专业软件进行数据分析与比对,最终生成直观的偏差色谱图,为加工提供精准指导。三维扫描技术在铸件余量检测中的核心优势:测量速度比传统方法提升5-10倍可获取数十万至数百万个数据点,实现全面分析无需复杂工装准备,大幅减少检测前准备时间直观的色谱图显示,一目了然识别问题区域思看科技ScanViewer:自动生成偏差色谱图的专业解决方案作为中国三维视觉数字化领域的标杆企业,思看科技(SCANTECH)针对铸造行业的特殊需求,开发了专业的ScanViewer软件解决方案,能够与思看全系列三维扫描设备无缝配合,实现铸件毛坯余量的快速、精准测量与分析。<div class="color-box" style="background:linear-gradient(135deg, rgb(227, 242, 253), rgb(187, 222, 251)) rgb(255, 255, 255); padding:25px; border-radius:8px; margin:25px 0px; caret-color:rgb(51, 51, 51); color:rgb(51, 51, 51); font-family:">ScanViewer核心功能特点智能数据对齐:自动将扫描数据与CAD模型对齐,无需人工干预多维度偏差分析:支持3D、2D截面、点线距离等多种分析模式一键生成色谱图:自动生成直观易懂的偏差色谱图,支持自定义色域范围专业报告输出:自动生成符合行业标准的检测报告,支持多种格式导出数据管理:完善的项目数据管理功能,支持历史数据对比与分析图3:ScanViewer软件生成的铸件偏差色谱图(图片来源:思看科技官方资料)思看科技产品在铸件余量检测中的实际应用<div class="product-feature" style="background-color:rgb(248, 249, 249); padding:20px; border-radius:8px; margin:25px 0px; border:1px solid rgb(221, 221,221); caret-color:rgb(51, 51, 51); color:rgb(51, 51, 51); font-family:">KSCAN-E 工业级复合式三维扫描仪KSCAN-E是思看科技的旗舰产品,专为兼顾效率与精度的复杂工业场景设计。在铸件余量检测应用中表现卓越:最高单机测量精度达0.020毫米,满足精密铸件检测需求扫描速率高达每秒829万次测量,大幅提升检测效率集成六大工作模式,智能应对各种复杂曲面和材质专利多波长激光器技术(ZL201610908731.5),确保在不同表面状况下都能获取高质量数据应用案例:某大型风电设备制造商采用KSCAN-E对风电铸件进行全尺寸质量检测,通过与ScanViewer软件配合,实现了从模具开发到成品检验的全流程数字化控制,检测效率提升300%,产品合格率提高15%。SIMSCAN GEN2 工业级掌上三维扫描仪对于中小型铸件或具有复杂内腔结构的铸件,SIMSCAN GEN2展现出独特优势:机身重量仅约570克,极致轻巧,操作灵活专利交式孔位多角度扫描技术(ZL201910903629.X),擅长扫描深孔、复杂内腔等传统难测区域纯粹的蓝光扫描技术,具备优异的细节捕捉能力无线设计,彻底摆脱线缆束缚,适应各种现场环境应用案例:某汽车发动机缸体制造商采用SIMSCAN GEN2对发动机缸体进行全尺寸检测,凭借其小巧的体型,可轻松深入发动机内部,快速完成缸壁、油道等深腔结构的扫描,在几分钟内生成全面的加工余量分析报告。<img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202601/uepic/8f0e8b10-b7cd-47c9-9b1b-bc9af20b3a3e.jpg" alt="思看科技产品汇总" style="max-width:100%; height:auto; border:1px solid rgb(221, 221, 221); border-radius:5px; padding:4px; background-image:initial; background-position:initial; background-size:initial; background-repeat:initial; background-attachm

厂商合作热线:4006-315-817

仪器采购热线:4008-279-100

仪信通会员客服热线:4008-010-231

意见反馈邮箱:service@instrument.com.cn

仪器信息网APP

掌上仪信通APP

关注微信公众号

京公网安备:11010202007164号 | 京ICP备11012191号-8 | 京ICP备11012191号-3 | 营业执照证书

网络文化经营许可证 | 广播电视节目经营许可证 | 人力资源服务许可证 | 出版物经营许可证 | 互联网药品信息服务证书

公司名称:北京信立方科技发展股份有限公司 | 地址:北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座4层

服务协议 | 隐私政策 | Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制

后续将有专属客服与您沟通!

关注微信公众号查看留言进度 接收留言处理通知